Afficher les titres Masquer les titres

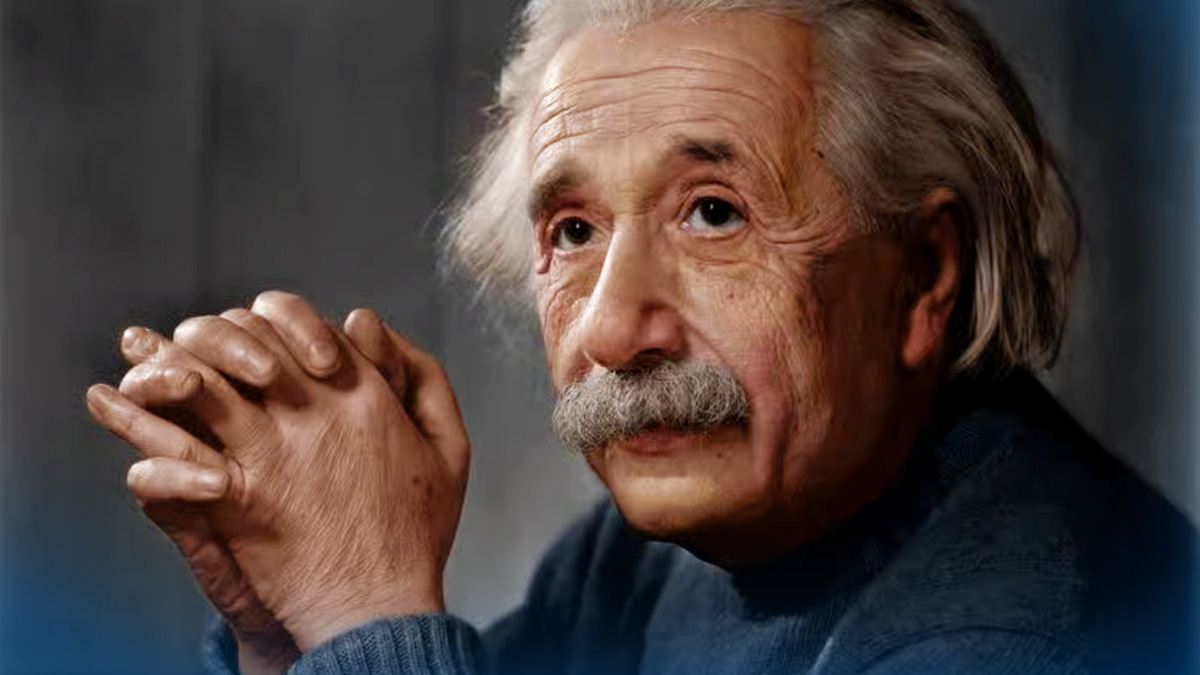

Depuis plus d’un siècle, les lois de la thermodynamique semblaient gravées dans le marbre. Pourtant, une étude espagnole vient de rouvrir un vieux dossier et de démontrer qu’Albert Einstein avait peut-être laissé passer une pièce du puzzle. Grâce à une relecture minutieuse d’un problème vieux de 120 ans, un chercheur remet en question notre compréhension des limites du zéro absolu. Et ce n’est pas un simple détail : cette découverte bouleverse des fondements de la physique moderne.

Retour sur une loi mystérieuse : le zéro, mais pas tout à fait

Tout commence avec ce qu’on appelle la troisième loi de la thermodynamique, formulée en 1905 par le physicien allemand Walther Nernst. Selon cette loi, plus on refroidit un système, plus son entropie – c’est-à-dire son niveau de désordre – diminue, jusqu’à disparaître totalement à température zéro. Mais ce zéro absolu, soit -273,15 °C, n’a jamais pu être atteint en laboratoire. Et pour cause : y parvenir poserait un vrai casse-tête aux lois de la physique.

Pourquoi ? Car atteindre le zéro absolu permettrait, selon Nernst, d’imaginer une sorte de réfrigérateur parfait qui transformerait intégralement de la chaleur en énergie. Ce type de machine viole la sacro-sainte deuxième loi de la thermodynamique, qui interdit toute transformation énergétique sans perte. Un vrai paradoxe qui a laissé les scientifiques perplexes pendant des décennies.

Einstein s’en mêle, sans résoudre l’énigme

Dans les années 1920, Albert Einstein lui-même s’est penché sur cette énigme. Il a tenté de contester certaines conclusions de Nernst, mais son raisonnement n’intégrait pas complètement la deuxième loi de la thermodynamique. À l’époque, cela n’a pas suffi pour trancher le débat. Il faudra attendre 2025 pour qu’un chercheur espagnol décide de remettre ce dossier sur la table.

Le professeur José Martin-Olalla, de l’université de Séville, a repris toute l’affaire à la racine. Et ses découvertes sont pour le moins décoiffantes. Il souligne que le fameux réfrigérateur à zéro absolu imaginé par Nernst est en réalité une machine virtuelle, purement théorique. « Elle ne produit ni chaleur ni travail. Elle ne viole donc pas les lois de la thermodynamique », explique-t-il. En d’autres termes, c’est un fantôme mathématique, pas une menace réelle aux principes de la physique.

Pourquoi ce zéro reste toujours hors de portée

Deux autres points sont essentiels dans cette nouvelle analyse. D’abord, Martin-Olalla insiste sur la différence entre la perception de la température (le chaud, le froid) et la température en tant que valeur physique. Ce décalage explique en partie pourquoi on ne pourra jamais vraiment atteindre le zéro absolu, même avec des technologies futuristes.

Ensuite, il rappelle que lorsque la température approche zéro, les échanges d’entropie deviennent eux aussi quasi inexistants. Cela confirme que le zéro absolu est, non seulement techniquement inaccessible, mais qu’il l’est aussi par principe. Une nuance qui change tout.

Une avancée majeure, même si discrète

Pour les non-initiés, cette étude peut sembler anecdotique. Mais en réalité, elle touche à des piliers fondamentaux de la physique moderne. Le fait que l’entropie soit unique au zéro absolu, ou que la chaleur spécifique disparaisse, n’est plus seulement une hypothèse : c’est un fait consolidé. « Ce n’est pas une nouvelle loi, mais un appendice fondamental à celles qu’on enseigne depuis un siècle », précise Martin-Olalla.

En d’autres termes, ce travail ne détruit pas les lois de la thermodynamique, mais il en affine les contours. Il clarifie un malentendu vieux de plus de cent ans, en apportant une explication élégante à un casse-tête scientifique qu’on pensait irrésolu.

Un message fort sur la science d’aujourd’hui

Ce que cette découverte révèle surtout, c’est que même les plus grandes figures de la science peuvent se tromper – ou du moins, passer à côté de certains éléments. Et c’est précisément ce qui rend la science si passionnante : elle évolue, elle se remet en question, elle avance.

Martin-Olalla a d’ailleurs commencé par présenter ce raisonnement à ses propres étudiants. « Je veux que cette démonstration soit connue, même si ça prend du temps », dit-il. Il espère que le monde universitaire, parfois un peu rigide, saura reconnaître la valeur de cette contribution.

Pour nous, simples curieux, c’est un rappel que la connaissance est un voyage, pas une destination. Ce genre de percée nous montre que les mystères de l’univers sont loin d’être tous élucidés… et que même un détail apparemment minuscule peut changer la manière dont on comprend le monde.